前言

在很多软件企业中,长期以来,Bug数量 被认为是衡量质量和团队绩效的直观指标。

但实际上,将Bug数量作为绩效指标,这种看似简单直接的度量方式,其实有着根本性的缺陷。不仅不能反映个人和团队的真实价值,反而还会催生“眼镜蛇效应”,阻碍团队向真正的质量目标靠拢。

本文,我们将深入分析将Bug数量作为绩效指标的的弊端,并探讨更合理的度量方式。

“Bug数量” 指标的根本性弊端

将缺陷数量作为绩效考核的一个单独指标,其本质是将质量这个复杂、多维度的目标简化为单一、可量化的数字。

这种简化在实际度量与预期之间会产生致命的鸿沟,从而根本上违背软件工程的宗旨。

眼镜蛇效应

任何单一、量化的数据指标,成为绩效后,往往都会引发和设计初衷相悖的负面结果,引发 眼镜蛇效应

眼镜蛇效应 源于英国统治时期的印度,为控制眼镜蛇数量,政府悬赏捕杀,但当地居民为了获取赏金开始人工饲养眼镜蛇,当政府停止悬赏后,被放生的眼镜蛇导致了更严重的泛滥。

在软件研发过程中,如Bug数量这样偏执性的指标,也同样会产生事与愿违的恶果。

于测试团队而言,这种度量方式会催生出典型的“重数量轻质量”问题。为了达到“缺陷定额”或绩效目标,测试人员会倾向浪费宝贵时间去寻找影响低、优先级低、但容易出现的细微问题来“凑数”。也因此,浪费了大量的开发和业务资源。

除此之外,当目标重在追求数量,测试人员会倾向于不再对Bug做深入分析,也即不再追求高价值的Bug报告单(参见前文【】)。所以这种指标设计,其实是在惩罚那些致力于提供高价值洞察的测试人员。

于开发团队而言,如果开发者的绩效与“修复的bug数量”挂钩,他们则更有动机去修复那些“小而美”、易于解决的bug,而不是去攻克一个高价值的、复杂的深层故障。甚至还可能导致"自产自销",为了达到修复量/修复率的指标,而去主动制造一些容易修复的缺陷。

所以很明显,指标最后驱动的结果是和真正价值背道而驰的。

忽视质量目标的本质

我之前的文章 【】中深入分析过从事软件测试的真正目的。其中重要的一条就是:

软件测试不是为了去发现Bug

而这个指标则明确地将发现Bug作为测试工作的目的。

测试工作是为了准确展示出产品的质量状态。而质量状态整体是未知的,追求Bug数量势必会让测试人员的精力更多投入在表面的、容易触发但对系统影响并不关键的部分;反而对那些需要深入分析、更全面探索的部分造成忽视。

也就是说,这个指标其实鼓励的是肤浅测试,但惩罚深度测试。

而在这种导向下,“测试左移”其实也会成为空谈,测试左移的贡献越大,会造成后续发现的Bug越少。包括对团队的效率提升,甚至测试团队内部的知识共享都会造成阻碍。

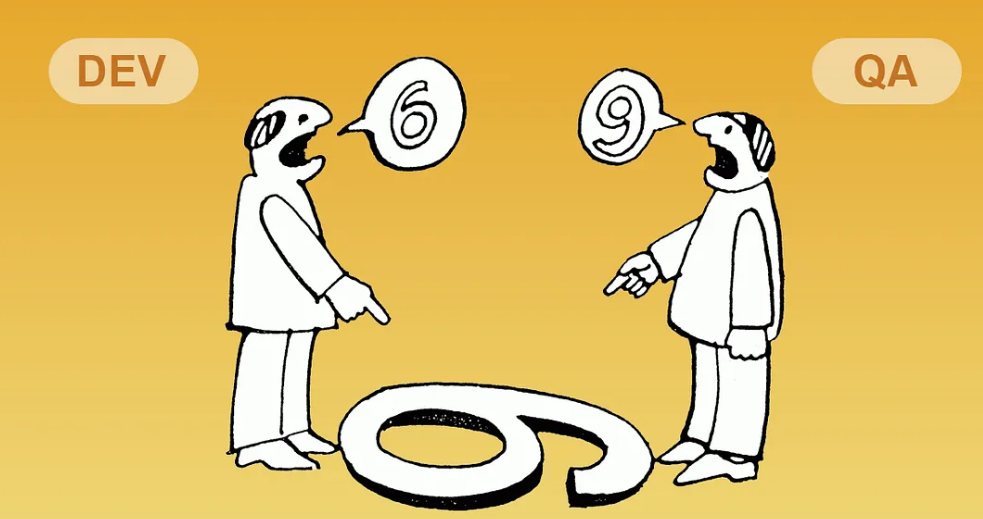

制造团队冲突,破坏心理安全

建立这个指标,也同时在制造 “Tester vs Developer”的对立,从而破坏高效团队的基石–心理安全。

心理安全是团队成员可以自由表达想法、冒险、承认错误而无需担心负面后果。

但当测试人员被激励去报告更多的Bug,开发者却要尽可能少地去产生Bug,必然的结果就是开发对Bug的质疑,是否只是测试人员在“刷数字”? 而测试也会认为开发只是在为了减少Bug数量为自己寻找借口。

这种指标,造成了团队的“指责文化”。两个团队之间的信任关系,会天然地瓦解。

构建价值导向的质量度量

既然“Bug数量”显然不适合用来进行绩效度量,而且质量作为一个黑盒,也确实难以完全准确度量。这里我们可以从以下几方面,建立基于价值导向的质量度量体系。

产品质量维度

首先针对产品本身和交付质量,可考虑如下一些指标:

(1)客户与用户体验指标

客户反馈的功能缺陷:相比内部发现的Bug,客户反馈的问题更能反映真实质量影响。但应优先关注高严重性问题(如功能失效、数据丢失),而非简单计数。

客户满意度(CSAT)与净推荐值(NPS):通过定期调研直接获取用户对软件质量的评价,这是最直接的质量反馈。

(2)系统稳定性与性能指标

系统可用性(Uptime):以百分比衡量系统正常运行时间,如99.9%可用性意味着每月允许的宕机时间不超过43.2分钟。

性能指标:包括页面加载时间、API响应时间、事务处理吞吐量等,直接反映用户使用体验。

部署成功率:衡量发布流程的可靠性,高成功率意味着发布过程稳定,减少因部署引发的问题。

线上故障率:统计生产环境中发生的故障次数,优先关注影响用户的高严重性故障。

(3)问题响应与修复效率

问题识别到修复发布的平均时间:衡量团队对问题的响应速度,时间越短,修复效率越高。

Bug修复成功率:统计修复后未引发新问题的比例,反映修复质量。

支持工单无需升级到开发的比例:衡量支持团队独立解决问题的能力,比例越高,说明系统越稳定、文档越完善。

流程质量维度

质量并不是测试或开发团队可以独立负责的,要提升质量,必须从全流程角度考虑。如:

(1)代码与流程质量

- 代码审查周期时间:从提交代码到完成审查的平均时间,时间越短,协作效率越高。

- 测试覆盖率趋势:关注覆盖率的增长趋势,而非绝对百分比,反映测试体系的持续改进。

- 技术债务清理比例:统计计划内技术债务的解决比例,体现团队对长期质量的重视。

(2)团队健康度

- Sprint目标成功率:衡量团队计划执行能力,高成功率意味着目标设定合理、团队协作高效。

- 团队成员满意度:通过定期匿名调研了解团队士气和工作满意度,高满意度是高效团队的基础。

- 流程改进建议数量:统计团队提出的流程优化建议数量,反映团队的持续改进意识。

业务价值维度

质量最终还是要为业务价值服务,从这个方面考虑:

(1)功能交付质量

需hotfix的功能比例:统计新功能上线后需要紧急修复的比例,比例越低,说明开发质量越高。

新功能上线后的支持工单量:衡量用户对新功能的接受度和问题反馈,工单越少,功能质量越高。

(2)长期影响

速度趋势:观察团队开发速度的变化趋势,低质量代码会导致速度逐渐下降,高质量代码则能维持稳定速度。

系统可维护性与可扩展性评估:通过架构评审、代码复杂度分析等方式,定期评估系统的长期健康度。

通过以上这套指标体系,我们应该可以比较全面地衡量“产品质量到底如何?”这个问题

总结

通过前述分析,我们剖析了为什么不应该将 Bug数量 作为团队的绩效指标,可说是有百害无一利。

同时这里也给出了建立多维度的价值导向的质量指标体系,从产品质量、流程质量和业务价值几个维度,更全面、科学地衡量团队质量。

当然,没有完美的指标体系,任何度量都有其局限性。关键还在于保持开放的心态,定期复盘和调整指标,避免“指标依赖”。正如质量大师W. Edwards Deming所言:质量不是由指标决定的,而是由文化和系统决定的。