前言

在软件产品研发中,Bug既是测试工作最为重要的产出,也是开发人员修复问题的直接输入,更是产品质量改进的主要抓手。

在前文【】中,我们从测试人员的角度,分析了在提交Bug时应如何帮助团队更高效地去进行质量改进。

但除了Bug提交环节,在我们工作中,Bug从发现到被修复,会经历一个完整的生命周期,对应到我们提交的问题单,会呈现不同的状态。而Bug在这些不同状态间的迁移,其实反映了团队围绕Bug的协作沟通过程。实际工作中,因为Bug认定或状态设定上产生的分歧屡见不鲜,特别是在很多将Bug作为重要KPI数据的团队,测试和开发之间因为Bug产生激烈争论,时有发生。比如:

- 开发和测试对Bug认定有分歧,测试觉得是Bug,开发觉得不是问题,怎么处理?

- Bug归属产生分歧,是前端问题还是后端问题?

- Bug无法复现,应不应该关闭?

- …..等等

本文,我们就来详细梳理一下,Bug的完整生命周期,以及它在不同阶段的状态处理原则。

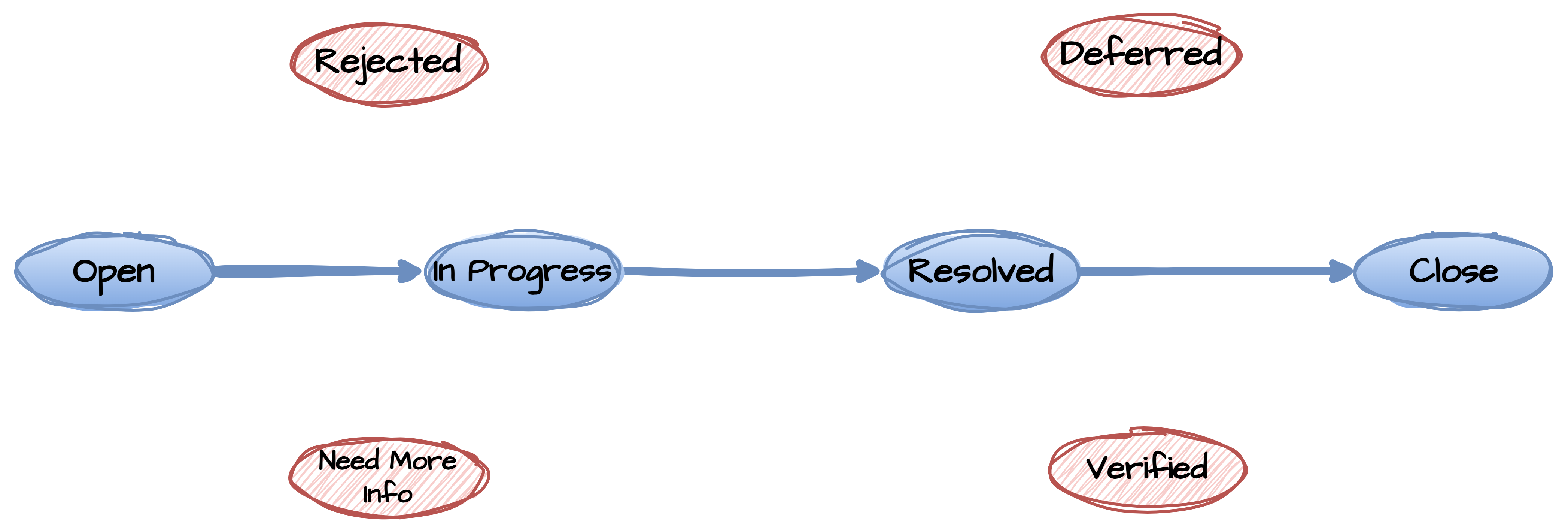

Bug的生命周期及不同状态

Bug并不是凭空产生,是在测试过程中暴露出来的质量问题,从被发现到完成修复并确认无误,会经历一个过程,这个过程就是Bug的生命周期。在软件研发过程中,针对这个生命周期的管理,通常会由Bug管理系统(常用的比如Jira、禅道、Bugfree、HP QC等)来跟踪和同步每个Bug的状态,并在开发和测试人员之间起到协作桥梁的作用。

Bug生命周期的主要过程大致如下:

已提交(Open)

Open 状态,是Bug被发现以后的初始状态。通常由发现Bug的测试人员录入Bug管理系统,形成问题单,此时Bug的状态处于 Open 状态,也表示该Bug待处理。

另外,如果有已关闭的历史Bug,后来发现其实并未解决,也可以重新将Bug激活,此时Bug也会处于 Open 状态。

在该状态下,提交Bug的测试人员应该指定处理Bug的开发人员进行下一步处理,通常会根据Bug的现象,直接指定到能修复Bug的开发这里。不过一般Bug管理系统,也会设置默认处理人,对于Open 状态的Bug,默认处理人通常会设置为开发负责人,会做进一步更准确的判断以便重新指派。

| 状态 | 说明 | 当前负责人 | 移交处理人 |

|---|---|---|---|

| Open | 初始状态,待处理 | 测试人员 | 开发负责人或Bug归属人 |

处理中(In Progress)

开发人员被指派Bug后,会进入Bug的分析阶段,此时Bug不能确定是否能被修复,所以会进入处理中状态,经过分析后,可以对Bug进行修复操作,或发现并不是自己可以完成修复的问题,再将bug重新指派给实际应该修复bug的开发人员。

这里如果存在Bug在开发人员间的移交,Bug状态会保持在 In Progress, 仅仅当前处理人会发生变化。

| 状态 | 说明 | 当前负责人 | 移交处理人 |

|---|---|---|---|

| In Progress | Bug进入分析,通常针对较复杂Bug | 被指派开发人员 | 实际Bug修复人 |

已解决(Resolved)

Bug在经过开发人员的修复后,会标记为已解决。该状态其实代表测试人员可以对Bug进行验证。

这里需要注意,很多开发人员会有的一个误区,就是我把代码进行修改或者做过自测,就是Resolved。其实并不是,Resolved 状态的重点是被移交的处理人,也就是测试人员是可以进行验证的。

因为实际工作中,测试人员对产品进行测试,会有测试轮次的概念,并不是随时都可以测试。 所以只有当修复的代码已经进入下一轮的提交测试,才应该将状态置为 Resolved。否则当前测试环境中,被修复的代码尚未部署,当然实际并无法完成验证。

(当然更完善的Bug管理系统,会再增加一个待验证的状态,这时已解决就只代表开发完成了代码的修复,而待验证才是重新提测。本文重在说明常用必要状态,不再过多扩展)

| 状态 | 说明 | 当前负责人 | 移交处理人 |

|---|---|---|---|

| Resolved | Bug已经完成修复,标记为已解决,即待验证 | Bug修复人 | 测试人员 |

已关闭(Closed)

经过验证,确认Bug已被修复后,Bug可以置为 已关闭 状态。该状态代表Bug所反映的质量问题在当前产品版本中已不复存在。

关闭Bug应该是一个很严肃的事情,通常应该由Bug的提交人进行确认后才可关闭。当然特殊情况下,产品的决策团队(CCB)也可决定Bug是否可以进行关闭。

另外,关闭的Bug需要重新激活的情况也时有发生,比如验证时场景考虑不够完整,环境问题导致误关或者是提测版本切换后,已修复的Bug又被重新改错,或是错误代码又被重新合入等等,这时就会牵涉Bug重开(ReOpen)操作

| 状态 | 说明 | 当前负责人 | 移交处理人 |

|---|---|---|---|

| Closed | Bug已确认修复,版本中已不存在Bug对应的质量问题 | Bug提交人 | 无 |

除了上面几个最主要的Bug生命周期状态外,实际工作中,还会存在一些特殊情况,也会对应到不同的Bug状态

已拒绝(Rejected)

测试过程中,测试人员出现误判,或者环境配置有误时,还是比较容易出现测试提交的Bug实际并不是质量问题的情况,开发人员在经过分析后,认为不是bug,此时就可以将Bug置为 已拒绝 状态。这时Bug会回到测试人员手中,进行确认,若认可误报,可由提交人进行关闭操作。

| 状态 | 说明 | 当前负责人 | 移交处理人 |

|---|---|---|---|

| Rejected | 经分析Bug属于误报,不反映质量问题 | Bug分析人 | Bug提交者 |

但实际中,针对被拒绝Bug,很多时候是测试和开发人员对需求或是否质量问题的分歧导致,在分歧无法自行弥合的情况下,正常的操作应该是: 测试人员重新提交Bug,但Bug不在指派到开发人员,而是指派到产品决策团队CCB(其实主要是BA或PO),由CCB进行仲裁,根据仲裁结果来判断是否需要进行修复或关闭。

已验证(Verified)

测试人员验证Bug无误后,通常可以进行关闭操作将状态置为Closed,但更完整的生命周期,其实还又一个已验证的状态。这个状态的使用,通常出现在验证Bug的测试人员和提交Bug的提交人并不一致,验证人对Bug实施验证后,不能代表提交人,确认Bug可关闭。

另外一种情况,就是更严谨的大型软件研发流程,测试环节可能也包括多个。子系统级别的测试团队测试完成后,还会有大系统级别的系统测试或全面验收,在子系统级别的测试进入后续测试后才会将状态置为Closed

| 状态 | 说明 | 当前负责人 | 移交处理人 |

|---|---|---|---|

| Verified | Bug经过验证已被修复 | Bug验证人 | Bug提交者 |

待补充信息(Need More Info)

这个状态是针对测试人员提交的Bug信息不完整或不足以对Bug完成分析,开发人员难以理解具体的Bug现象等情况。这时处理人将问题单置为 Need More Info 状态,返回给Bug提交人补充相关信息。

| 状态 | 说明 | 当前负责人 | 移交处理人 |

|---|---|---|---|

| Need More Info | Bug单信息不充分,需要补充更详细的信息 | Bug分析人 | Bug提交者 |

已延期(Deferred)

延期一般针对下面几种情况:

- Bug难以复现,较难分析出产生原因

- Bug修改难度大,需要对产品进行较大改动,且存在规避方案

- Bug优先级较低,不影响主要功能,在版本发布前还有其他更重要问题需要解决

针对以上情况,经过产品CCB团队决策,可以将Bug延期处理。同时Bug的负责分析人,还是需要继续针对Bug做分析或后续进行修复。

但这里需要注意,Deferred 状态不代表Bug不是问题,在测试团队的质量分析时,还是应该将该状态的Bug视作有效Bug看待。也就是这类Bug还是会影响到版本最终的质量评估结论。

| 状态 | 说明 | 当前负责人 | 移交处理人 |

|---|---|---|---|

| Deferred | Bug因特定原因无法在当前版本解决,经项目CCB团队决策认可后,可将Bug保留在版本中,留待后续解决 | CCB决策团队 | Bug分析人 |

以上就是我们针对Bug生命周期中会出现的主要的一些状态定义及相关处理原则的介绍。除了上面列出的这些Bug状态外,更完整的Bug生命周期还包括有:

- 待验证: 已修复,等待版本提测

- 调研中: 针对比较复杂的Bug,牵涉技术选型、方案对照等较多研究工作时,可在处理Bug前定义该状态

- 已调研: 针对上面进行了方案研究的Bug,但尚未确定修复方案时,Bug处于该状态

- 验证中: 对于测试场景比较复杂的Bug,需要进行较长时间的验证,比如性能类的问题,在完成验证前,可将Bug置于该状态

当然,流程是死的,良好、高效的团队协作最重要的还是团队中不同角色的互信互助。

不过我们理解正确流程中的不同环节和正确处理的原则,也有助于我们在出现问题或分歧时,减少互相争论、扯皮的内耗。

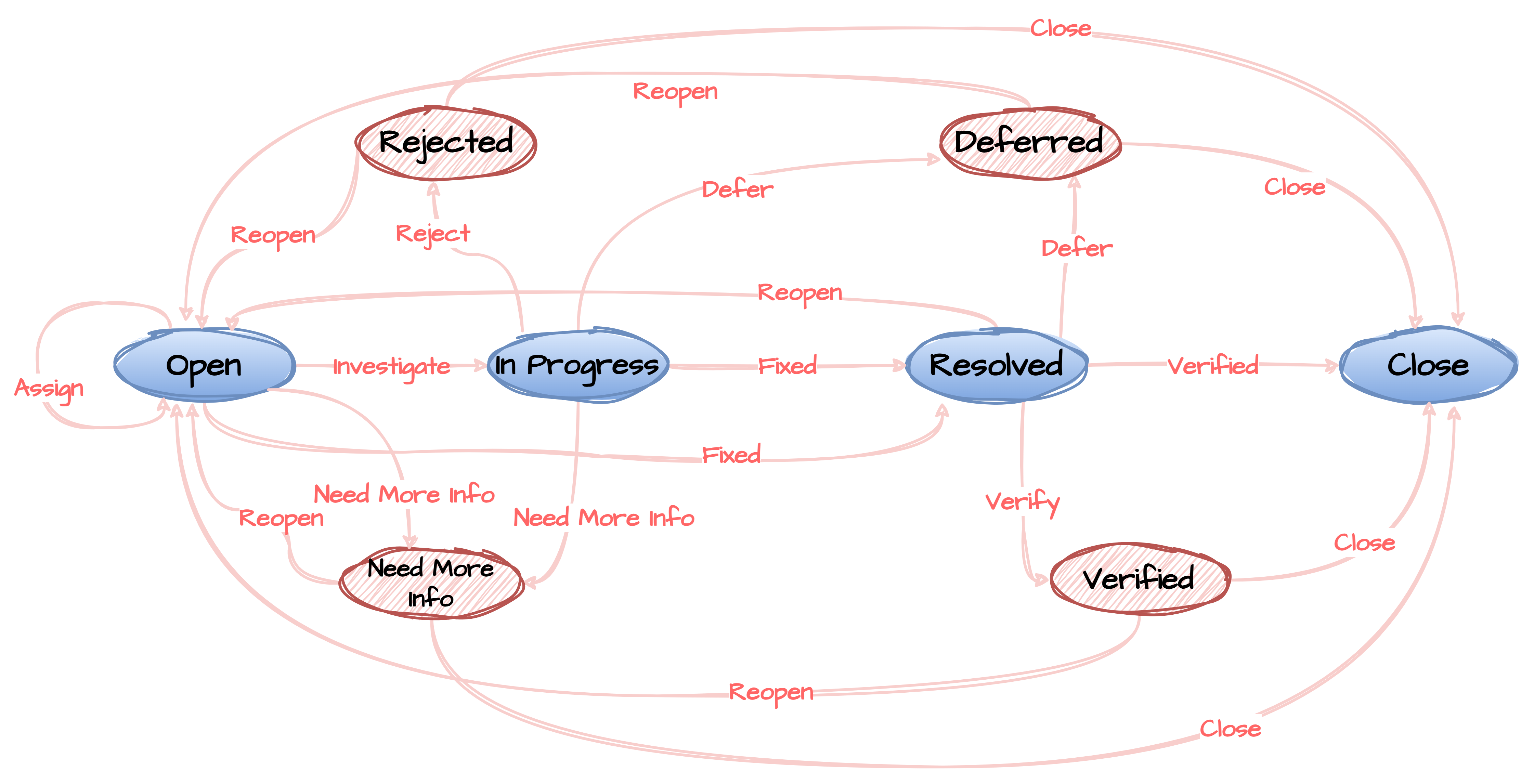

Bug状态迁移

基于上述不同状态的分析,一个比较完整Bug状态迁移图如下,供参考。

如需以上完整大图,可回复 Bug状态 获取。

另回复大纲 可查看秋草测试技能全栈提升课详细目录。回复 进群可进入测试交流群和小伙伴们分享测试技术、交换资讯。