引言

“每天都是开不完的会!一多半时间就是在听个别人争吵!” “什么事都喜欢拉一大票人开会,真正发言的倒没几个!” “一个需求改动,计划10分钟的会能聊上两小时!”

在快节奏的软件研发工作中,会议是信息同步、决策制定、问题解决不可或缺的一环。但我们很多时候,感受到的却是会议的低效!据统计,一名软件工程师平均每周要花 12小时 在各种会议上,但其中60%的会议被证明低效甚至无效 。

要如何让会议真正成为协作工具而非时间黑洞?本文,我们将通过介绍高效会议的5P法,拆解会议提效的核心逻辑,摆脱“会海”!

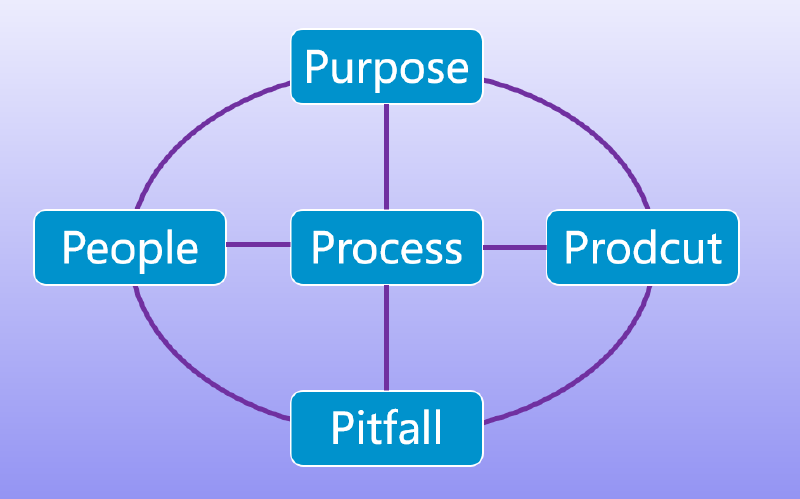

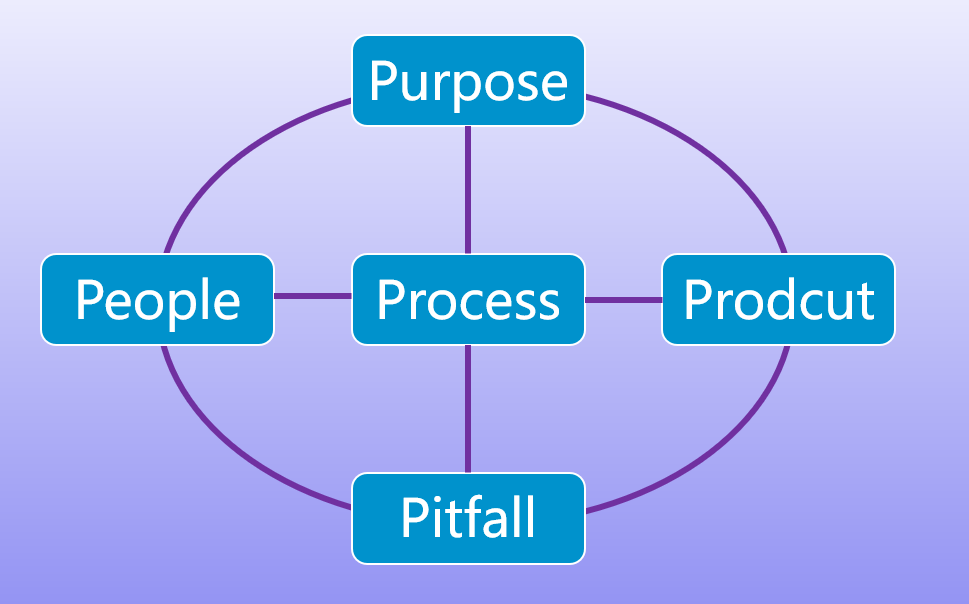

何为5P法?

会议5P法,其实就是我们在召开会议中,需要关注的5个主要方面。把这5方面处理好,那么会议就不会陷入漫无目的、冗长低效的泥潭中。

People:谁该来参会?

案例: 需求澄清会上,只有产品经理和几个核心开发参与了,但测试人员和UI/UX设计师缺席。结果,开发过程中发现需求理解与测试预期不一致,UI/UX设计也与功能实现有偏差,导致后期大量返工。

低效会议的常见问题之一就是 “该来的人没来,不该来的人坐一堆”。所以确保邀请了所有关键且必要的干系人,同时避免无关人员的参与,是会议成功的第一步。

重点考虑如下几点:

- 必要性: 只邀请那些能提供关键信息、参与决策或受会议结果直接影响的人。

- 代表性: 如果团队较大,可以邀请各职能的代表参加。

- 角色清晰: 明确每个人的发言重点和责任。

比如上例需求澄清会中,我们可以确定以下People角色参会:

- 产品负责人 (Product Owner): 阐述需求背景、用户故事、业务价值。

- 开发团队代表 (Development Team Lead/Members): 从技术实现角度提问,评估可行性。

- 测试团队代表 (Test Lead/QA Engineer): 从可测试性角度提问,思考测试场景。

- UI/UX设计师 (UI/UX Designer): 明确用户交互和界面设计细节。

- (可选) 架构师 (Architect): 若需求涉及复杂系统架构调整。

Purpose:为什么开这个会?

案例: 敏捷回顾会变成了“吐槽大会”或“表扬大会”,大家七嘴八舌,但没有聚焦于如何改进下一个迭代的工作流程和协作方式。会议是召开了,但到下一个迭代,存在的问题依旧没有改观。

没有目标的会议,就像失去导航的海上孤舟,很容易迷失航向,难以保证最后驶向何方,最后不了了之。

只有所有参会者都了解会议的目的,才能统一大家的认知,确保讨论不偏离主旨。

而这里目标的设定,也应该注意:

- 目标应具体、可衡量、可达成、相关性强且有时间限制 (SMART原则)。

- 一次会议尽量聚焦于1-2个核心目标,避免议题过多导致失焦。

- 确保所有参会者对会议目标有共同的理解。

比如上面迭代的回顾会,我们就可以将目标进行明确:

- 主要目标: 检视上一个迭代中哪些做得好,哪些方面存在问题,并为下一个迭代制定具体的改进措施。

- 具体子目标:

- 识别出影响团队效率最高的1-2个障碍点,并制定解决方案;

- 确定一项需要继续保持的优秀实践。

Process:会议应该怎么开?

案例:测试用例评审会。在会议开始后,大家才拿到厚厚一沓打印好的测试用例,逐条阅读,临时提问。主讲人讲解也缺乏重点,评审人员思路发散,导致会议超时严重,评审效果极差。

如果Purpose是确保航向,那么Process就是会议这艘船的海图。一个清晰的流程能够引导会议有序进行,确保每个议题都得到充分讨论,并能在预定时间内达成目标。

包括会议的议程、时间分配、讨论规则、决策方式等约定。

还是以上面案例来说明,在会前我们就可以约定Process:

- 结构化议程:

- 会前准备 (5-10分钟,或会前完成): 主持人简述评审范围、目标和用例背景。强调测试用例已提前共享,默认参会者已预先阅读。

- 重点/疑点用例讨论 (30-40分钟): 针对预先收集的疑问或标记的重点用例进行集中讨论。限定每个复杂用例的讨论时间。

- 总结与确认 (10-15分钟): 汇总评审意见,明确修改负责人和截止日期。确认用例覆盖度是否达成共识。

- 明确讨论规则: 例如,鼓励建设性意见,避免打断发言,意见不一时如何决策(如少数服从多数,或特定角色最终决定)。

- 时间控制: 为每个议程环节设定预估时间,并严格执行。

Product:会议的成果是什么?

案例:版本发布计划会。在会议中,大家讨论了许多关于新版本的功能设想和潜在风险,但没有形成明确的发布范围、优先级和责任人。会后大家对“新版本到底要做哪些功能”依然模糊不清。

首先澄清一个误区,并不是会议开完,产生了会议纪要就叫做会议有了输出。 一个会议真正的成果应该是可转化为下一步行动的共识,并且是可追溯的。它可以是决策、行动计划、解决方案、共识记录、更新的文档等。没有明确的产出,会议就等于白开。

以上面案例来说,明确的交付物可以是:

- 确定的发布范围: 一份清晰的功能列表 (Features List) 或用户故事 (User Stories),并且有优先级的区分。

- 初步的时间表: 关键里程碑和预计的发布日期。

- 明确的责任分工: 每个主要模块或任务的负责人。

- 已识别的风险及应对措施: 记录潜在风险和初步的缓解计划。

- 会议纪要: 包含以上所有内容,并明确后续的跟踪事项。 是会议成果的书面记录

Pitfall:预计的风险是什么?

Pitfall指的是“在会议过程中,可能会遇到哪些潜在的问题或障碍?我们如何预防或应对?”

一些常见的会议风险点及应对思路

议题过于发散,讨论跑题:

- Pitfall: 参会者可能对某个细节过度深究,或引入不相关的议题。

- 应对 (结合Purpose & Process): 主持人需时刻谨记会议核心目标,温和地将讨论拉回正轨。可以设置“停车场”(Parking Lot)机制,记录临时想到的但与当前议题无关的点,会后再讨论。

关键人物缺席或迟到:

- Pitfall: 核心决策者或信息提供者未能按时参与,导致会议无法有效推进。

- 应对 (结合People): 提前与关键人物确认时间,发送会议提醒。若临时缺席,评估是否可以继续,或调整议程,或重新安排会议。

少数人主导发言,其他人沉默:

- Pitfall: 可能导致信息不全面,决策有偏。

- 应对 (结合Process): 主持人应有意识地邀请沉默的参会者发言,或采用轮流发言、匿名收集意见等方式,确保每个人都有贡献的机会。

准备不足,信息不对称:

- Pitfall: 参会者未提前阅读材料,导致会上花费大量时间同步基础信息。

- 应对 (结合Purpose & Product): 提前将会议材料(如需求文档、设计稿、待评审用例)清晰地发送给参会者,并明确要求他们会前阅读和准备。

没有明确的行动计划和跟进:

- Pitfall: 会议讨论热烈,但没有落实到具体行动,最终不了了之。

- 应对 (结合Product): 会议结束前,务必总结行动项、责任人和截止日期,并明确后续如何跟踪进展。

总之,提前思考潜在的风险,并准备好应对策略,可以有效避免会议被意外情况打断或偏离轨道,确保会议顺利进行并达成预期目标。

总结

通过以上结合案例的5P法介绍,要高效地完成一个会议,通过5P法,可以有效避免会议失控。它的核心逻辑其实就是:

“用结构化的方法去对抗人性的随意”

- People (合适的与会人): 确保正确的人在场。

- Purpose (明确的目标): 清楚为何而来,去往何方。

- Process (清晰的流程): 规划好路径,有序前行。

- Product (期望的产出): 带着成果离开。

- Pitfall (预估的风险点): 规避障碍,顺利抵达。

我之前介绍敏捷四会的相关文章中,相关的实践也反映了5P法的核心逻辑,推荐大家可以参照阅读~