前言

大话网络协议这个系列,之前我们介绍过OSI七层模型和TCP/IP四层模型【】,也详细介绍过HTTPS协议及其实现加密通信的基本原理 【】。而现今互联网的运行,离不开HTTP协议这个基石,但HTTP协议我们目前能看到多个不同版本,如http/1.1, http/2,http/3等,那这些不同版本有何区别,具体应用场景如何?本篇我们就重点来聊聊HTTP协议中这些不同版本的异同。

HTTP协议简介

概述

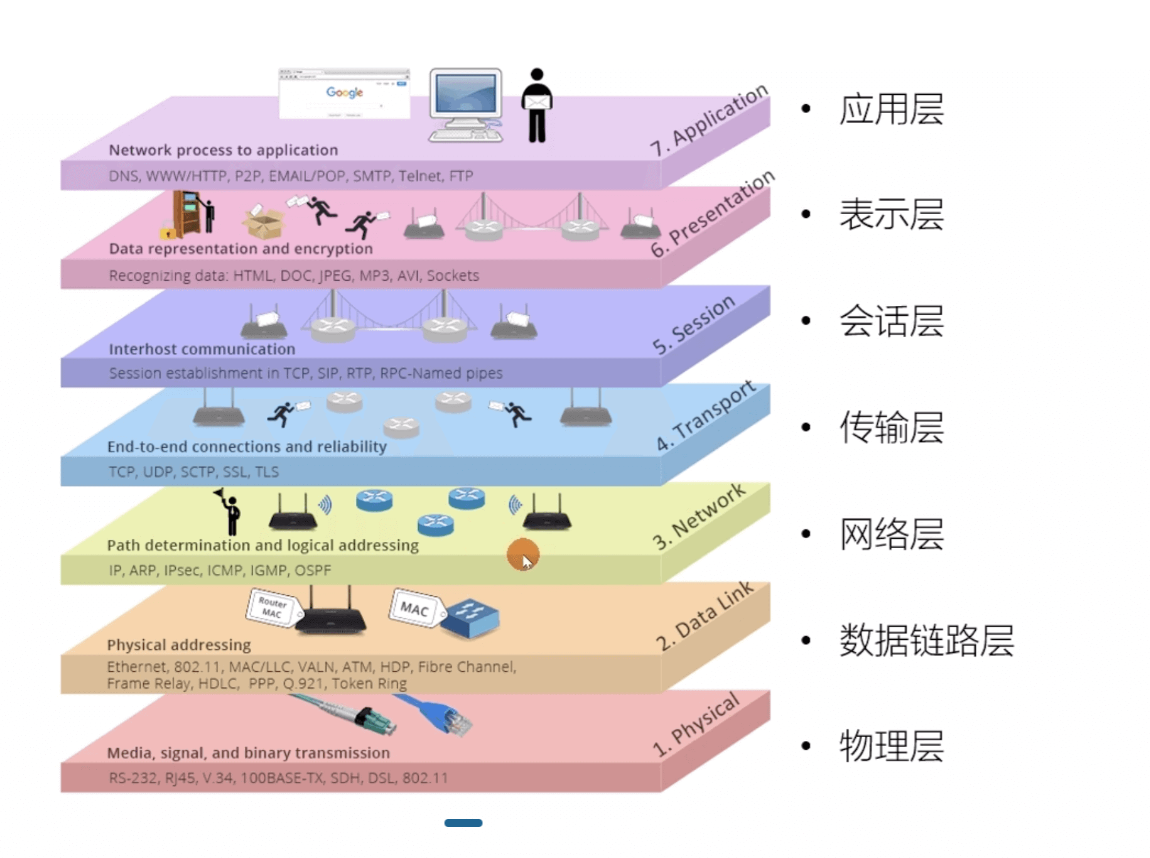

HTTP(超文本传输协议 Hypertext Transfer Protocol)位于 OSI七层网络模型中的应用层,它的核心使命是实现分布式系统间的资源传输。它和 TCP/UDP这样的传输层协议间更多是一种协作关系。

HTTP协议,从设计之初, 就包含如下一些核心特性:

- 无状态设计:服务器不保存客户端上下文信息

- 请求/响应模型:基于标准的请求方法和状态码

- 可扩展头部:通过Header字段实现元数据传输

- 跨平台兼容:文本协议设计确保多系统互操作性

HTTP协议负责在客户端与服务器之间传输超文本资源。作为无状态协议,HTTP不保留客户端交互记录,每个请求独立处理。通过这个协议规范,统一了Web资源访问方式,可以兼容各类操作系统和设备,并可通过头部字段实现功能扩展。 是当今互联网世界的基础协议。

协议构成

HTTP通信基于请求/响应模型,通过TCP/IP协议栈传输:

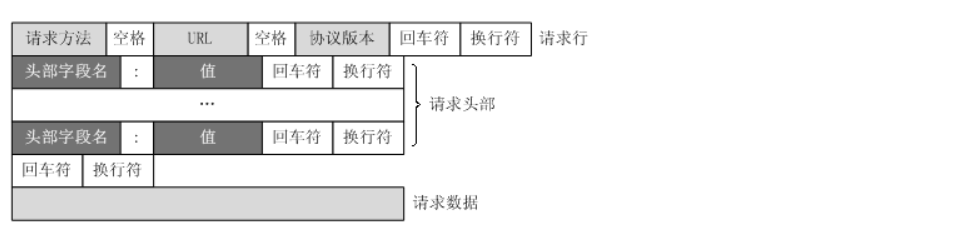

请求报文结构:

如:

如:

| |

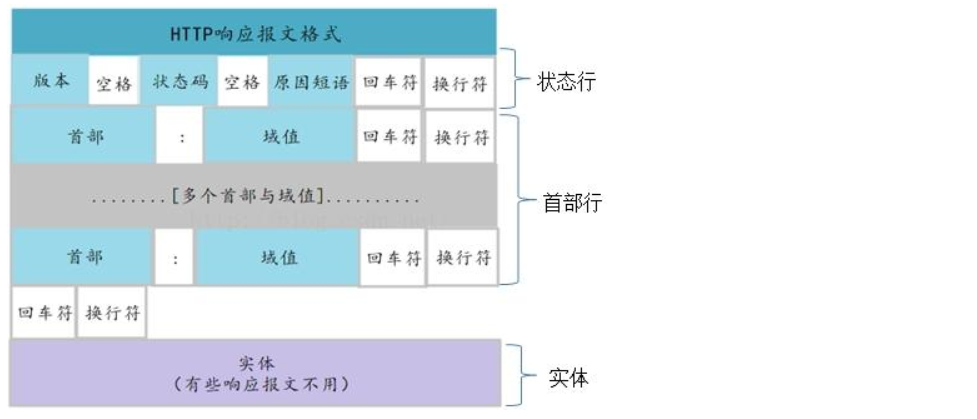

响应报文结构:

如:

如:

| |

HTTP方法

HTTP方法定义了对网络资源的操作语义,可以用下表总结不同http方法的应用场景

| 方法 | 幂等性 | 安全性 | 应用场景 | RESTful实践案例 |

|---|---|---|---|---|

| GET | 是 | 是 | 获取资源 | 查询用户信息 |

| POST | 否 | 否 | 创建资源/执行操作 | 新建订单 |

| PUT | 是 | 否 | 全量更新资源 | 更新用户资料 |

| DELETE | 是 | 否 | 删除资源 | 取消订单 |

| PATCH | 否 | 否 | 部分更新资源 | 修改订单地址 |

| HEAD | 是 | 是 | 获取头部元数据 | 检查资源是否存在 |

| OPTIONS | 是 | 是 | 获取服务器支持的方法 | CORS预检请求 |

HTTP状态码

状态码是响应消息中,以三位数字表示的请求处理结果。

| 类别 | 常用状态码 | 技术含义 | 应用场景 |

|---|---|---|---|

| 1xx | 101 | 协议切换 | WebSocket升级 |

| 2xx | 200/201/204 | 成功处理 | 资源创建成功 |

| 3xx | 301/302/304 | 重定向/缓存有效 | 永久迁移/临时跳转 |

| 4xx | 400/401/404 | 客户端错误 | 参数错误/未授权/资源不存在 |

| 5xx | 500/502/503 | 服务器错误 | 服务崩溃/网关错误/过载 |

HTTP的不同版本和演进

演进路线:

| |

HTTP/0.9 (1991)

最初版本的 HTTP 协议并没有版本号,只是后来为了和后续版本区分,定义为了0.9版本。它基于Tim Berners-Lee博士为 CERN 内部文档传输设计的初始协议,也被称为单行协议(one-line)

这个协议极为简单:

请求:

| |

响应只包含页面文档本身, 也不存在消息头:

| |

局限性也显而易见:

这个协议无法支持复杂Web应用,仅可以传输纯HTML文档,也没有状态码反映通信状态。

HTTP/1.0 (1996)

随着网络的发展,浏览器和服务器的应用快速增长,http协议也得到更多的应用。基于原协议增加了很多的特性,并在1996 整合到了标准文档 RFC 1945 中进行了标准化,并定义为了HTTP/1.0,但这个协议并非官方标准,是个狭义的标准化版本。

HTTP/1.0 的核心改进:

- 引入版本标识(HTTP/1.0)

- 新增状态码(200/404等)

- 支持头部字段(Content-Type/Cache-Control)

- 扩展方法(POST/HEAD)

通信过程如:

| |

但这个标准存在极为关键的性能开销问题:

- 短连接机制,且每个资源使用独立连接,TCP握手开销大

- 无压缩/缓存机制

HTTP/1.1 (1997)

为了解决Web页面资源加载效率问题,从 HTTP/1.0发布之前,其实就已经在着手HTTP协议的官方标准化工作,并在1997年发布了RFC 2068(也有将 1999 年的修订版本 RFC 2616 看作HTTP/1,1标准),2014年还发布了修订版本RFC 7235

HTTP/1.1版本非常成功,直到今天依然广为应用。它实现如下一些主要的特性:

| 特性 | 实现机制 | 性能提升 |

|---|---|---|

| 持久连接 | Connection: keep-alive | 减少60% TCP握手 |

| 管道化 | 请求批量发送 | 理论吞吐量增加30% |

| 分块传输 | Transfer-Encoding | 支持大文件流式传输 |

| 内容协商 | Accept头系列 | 多格式资源支持 |

HTTP/1.1 协议为提升效率,提供了管道化机制,也就是可以让客户端向服务端同时发出多个请求来提升效率。但是这里存在的问题,就是虽然客户端效率得到提升,但是服务端依然只能一次一条来返回响应。也就是 队头阻塞(Head-of-Line Blocking) 问题

| |

其他局限:

除此之外,虽然这个版本引入了压缩机制,但是对于消息头并没有提供压缩支持,依然存在较大的性能浪费。

而且 HTTP/1.1 无状态的特性,服务端依然只能被动等待客户端提交状态信息。

HTTP/2 (2015)

随着互联网上Web应用的丰富化和网络带宽的提升,传输内容要求也越来越高。为了进一步提升 HTTP协议的传输效率及其遗留问题,2015年基于谷歌的 SPDY 协议基础上改进发布了 RFC 7540 。

在HTTP/2中,主要进行了以下改进:

- 二进制帧:采用二进制而不是文本协议,不再可读,也不可无障碍地手动创建。

- 多路复用:单连接并发传输

- 头部压缩:通过HPACK算法对消息头进行压缩,可减少70-85%开销

- 服务器推送:主动发送关联资源,允许服务器在客户端缓存中填充数据

局限性:

虽然 HTTP/2.0 提出了通过多路复用的方法来解决 队头堵塞,但实际效果并不理想,根本原因是HTTP协议是基于TCP协议之上的应用层协议,也就是即便在应用层可以通过多路复用,但在传输层,因为TCP的重传机制,依然要等待传输层的消息逐一返回,也就是在TCP层,依然存在队头堵塞。

HTTP/3 (2020)

为了彻底解决队头堵塞问题,2020推出了HTTP/3协议,该协议最大的变化就是对协议栈进行了彻底重构,传输层不再基于TCP协议,而是基于UDP的QUIC协议

UDP协议因为设计上没有TCP的丢包重传机制,且通信效率较TCP协议有很大提升,而QUIC重新设计的通信方式,在几乎等同于TCP连接可靠性的同时,延迟大大减少。

目前超过95%以上的浏览器均已支持了HTTP/3协议,且30%以上的网站也已开始支持HTTP/3。

总结

通过上述HTTP不同版本的主要区别介绍,可以概括如下:

| 版本 | 核心贡献 | 主要局限 | 采用率(2024 ) |

|---|---|---|---|

| 0.9 | 建立请求/响应模型 | 仅支持GET | 0% |

| 1.0 | 引入头部/状态码 | 短连接效率低 | <1% |

| 1.1 | 持久连接/管道化 | 队头阻塞 | 52% |

| 2 | 二进制分帧/头部压缩 | TCP层阻塞 | 96% |

| 3 | QUIC协议/连接迁移 | 基础设施支持待完善 | 39% |

据Cloudflare 2024报告:全球HTTP流量中HTTP/3占比已达35%,预计2026年将成为主导协议。HTTP协议的持续演进体现了互联网基础设施对性能、安全、移动性需求的技术响应,开发者需深入理解各版本特性,构建适应未来网络环境的高性能应用。